2016年12月29日

HK416D part.96 NBORDE Part.1

HK416のフレームキットを調達。

モデルガン・エアガンといったトイガンに40年余り触れた上での第一印象は、ついに手にした至極の一品。

この趣味でいつも頭を悩ませた問題は、実銃写真と見比べた際の違い。

こんな写真では判別など出来ないものの、クローズアップ画像ではトイガン各部との違いが鮮明に。

過去、○ラーや○ーマードを含め、その時点における最高品質の満足度が高い製品を手にしてきたが、「何処かが実物と異なる」というトイガン製作の常を何十年も感じ続けて来た。

故に、繰り返されるこのストレスを「トイガンだから」という一言ではもう片付けられない心境になっていたのも事実。

しかし、これまでの常識がこの416キットの登場で覆り、ついにトイガンは求めていた上質なディテールを持つ新時代へと突入。

かつてのような心配は皆無で、外観の再現度合いはトイガン史上において群を抜く存在。「唯一・無二・絶対」的な再現性を持ち、今後他のメーカーが追随しても、人的・時間的費用を掛けなければ追従困難である点を目の当たりにする事に。

聞くところによれば、5軸で一日に3個しか切削出来ず、マニシング跡は職人が1個につき三時間を掛けて消すという高品位な仕事。

そして、実銃から採取した型で採寸している事もあり、その外観のフォルムは理想形。

アッパーを持った際の重量感や触った際の凸部の引っ掛かりや肌の触感も、目を隠してブラインドテストしたら判別不可。

不満は皆無に近く、寸法・加工技術以上に、その製作への執念にはただ驚くばかり。

NBORDE

Milling Receiver Conversion Kit

For PTW

-416D '06 DG MODEL-

そして、画像で見るのではなく実際に手に取って感じる点は、実物の大きな特徴であるフレーム・ハンドガードといった主要部の角の丸さが、やっとトイガンでも標準仕様に。

実銃の製作工程においては必ず「面取り」が行われ、手や体に触れる部分は丸くなっているが、これまでのエアガン・パーツにおいては、造形が部分的に異なるだけでなく、コスト削減のためか角張った痛々しいパーツが殆どを占め、機械作業による面取り工程だけでなく手作業も簡略化される事が多かった。

故に、触ったり引っ掛けたりした際には、最悪の場合軽く怪我をする事さえ有り得た。

また、この面取り作業の有無は、言うまでもなく銃全体の印象をも左右する作業の要。

例えば、アッパーとロアフレームの合わせ面には"線"が存在するが、この線の太さは面取り作業の有無で変化し、実銃とエアガンの印象に差を生む一つの要素でもある。

レールやフレームのカドの面取り作業も同様で、外観の全体的な印象は丸く見えるようになる。この作業が行われないパーツは、外観全体が角張った印象になり、仮に寸法が同じでも印象が異なるように感じたりするのは、そのような細かな点を人間が無意識に認識しているという事でもある。

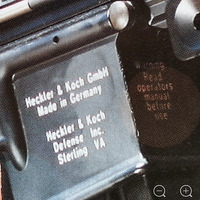

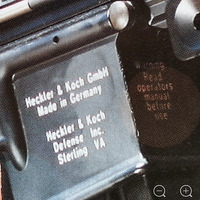

同様に、刻印も実銃においては"顔"の一部であり、そのディテールはやはり気になるもの。

フォントや大きさ・位置といった部分も年代によって変遷があり、416っぽければ良いという事にもならないので、制作に数十時間を要したというMOVEにおいて『'06 DG 仕様』の刻印を施こす事に。

これらの点において、このキットの再現性は極めて高く、年代の差異についても詳細に拘る事が出来る。

外観だけでなく各部ディテールの再現により、これまでずっと感じて来たストレスは解放され、やっと安住の地を見つけられたような気分。

この先、これ以上のコストを掛けたキットが出て来るとも思えず、御世辞を抜きにしても最高傑作の一品。モデルガン・コレクターでも十分満足出来る仕上がりは、秀逸そのもの。

ディテールの違いを常に感じて来た者であったが、初めて一生モノと感じる極めて趣味性の高いキットの調達により、まるでこの趣味の終着駅に辿り着いたかのような心境になり、感無量の一言。

モデルガン・エアガンといったトイガンに40年余り触れた上での第一印象は、ついに手にした至極の一品。

この趣味でいつも頭を悩ませた問題は、実銃写真と見比べた際の違い。

こんな写真では判別など出来ないものの、クローズアップ画像ではトイガン各部との違いが鮮明に。

過去、○ラーや○ーマードを含め、その時点における最高品質の満足度が高い製品を手にしてきたが、「何処かが実物と異なる」というトイガン製作の常を何十年も感じ続けて来た。

故に、繰り返されるこのストレスを「トイガンだから」という一言ではもう片付けられない心境になっていたのも事実。

しかし、これまでの常識がこの416キットの登場で覆り、ついにトイガンは求めていた上質なディテールを持つ新時代へと突入。

かつてのような心配は皆無で、外観の再現度合いはトイガン史上において群を抜く存在。「唯一・無二・絶対」的な再現性を持ち、今後他のメーカーが追随しても、人的・時間的費用を掛けなければ追従困難である点を目の当たりにする事に。

聞くところによれば、5軸で一日に3個しか切削出来ず、マニシング跡は職人が1個につき三時間を掛けて消すという高品位な仕事。

そして、実銃から採取した型で採寸している事もあり、その外観のフォルムは理想形。

アッパーを持った際の重量感や触った際の凸部の引っ掛かりや肌の触感も、目を隠してブラインドテストしたら判別不可。

不満は皆無に近く、寸法・加工技術以上に、その製作への執念にはただ驚くばかり。

NBORDE

Milling Receiver Conversion Kit

For PTW

-416D '06 DG MODEL-

そして、画像で見るのではなく実際に手に取って感じる点は、実物の大きな特徴であるフレーム・ハンドガードといった主要部の角の丸さが、やっとトイガンでも標準仕様に。

実銃の製作工程においては必ず「面取り」が行われ、手や体に触れる部分は丸くなっているが、これまでのエアガン・パーツにおいては、造形が部分的に異なるだけでなく、コスト削減のためか角張った痛々しいパーツが殆どを占め、機械作業による面取り工程だけでなく手作業も簡略化される事が多かった。

故に、触ったり引っ掛けたりした際には、最悪の場合軽く怪我をする事さえ有り得た。

また、この面取り作業の有無は、言うまでもなく銃全体の印象をも左右する作業の要。

例えば、アッパーとロアフレームの合わせ面には"線"が存在するが、この線の太さは面取り作業の有無で変化し、実銃とエアガンの印象に差を生む一つの要素でもある。

レールやフレームのカドの面取り作業も同様で、外観の全体的な印象は丸く見えるようになる。この作業が行われないパーツは、外観全体が角張った印象になり、仮に寸法が同じでも印象が異なるように感じたりするのは、そのような細かな点を人間が無意識に認識しているという事でもある。

同様に、刻印も実銃においては"顔"の一部であり、そのディテールはやはり気になるもの。

フォントや大きさ・位置といった部分も年代によって変遷があり、416っぽければ良いという事にもならないので、制作に数十時間を要したというMOVEにおいて『'06 DG 仕様』の刻印を施こす事に。

これらの点において、このキットの再現性は極めて高く、年代の差異についても詳細に拘る事が出来る。

外観だけでなく各部ディテールの再現により、これまでずっと感じて来たストレスは解放され、やっと安住の地を見つけられたような気分。

この先、これ以上のコストを掛けたキットが出て来るとも思えず、御世辞を抜きにしても最高傑作の一品。モデルガン・コレクターでも十分満足出来る仕上がりは、秀逸そのもの。

ディテールの違いを常に感じて来た者であったが、初めて一生モノと感じる極めて趣味性の高いキットの調達により、まるでこの趣味の終着駅に辿り着いたかのような心境になり、感無量の一言。