2022年04月19日

HK416D part.103 "G" pin

7年以上懇願していたピンをやっと装着。

Part. 81 で触れたGEISSELEのトリガーシステムは、2008年にDGへ納入されているが、ハンマー・トリガーピンの形状は、画像の通り独特。

この形状のピンでなければ、内心が安定しないのは、この趣味の特徴。

ひたすらこのピンの発売を待ち焦がれていたものの、製作の動きは皆無。

途中、既製品の加工品が登場したものの、実物からの採寸ではなく、表面処理も異なるためスルー。

そんな折り、ガチ採寸による新規製作との事で、状況は一変し、取付となる事に。

付いているといないでは、雰囲気が全く異なる表情。

失念していなければ、宿題や課題を全てやり終えた事になり、416の製作はやっと完成を迎えた。

これからは、最初からこのような仕様の416が手に入る。これからの人が、地味に羨ましい。

Part. 81 で触れたGEISSELEのトリガーシステムは、2008年にDGへ納入されているが、ハンマー・トリガーピンの形状は、画像の通り独特。

この形状のピンでなければ、内心が安定しないのは、この趣味の特徴。

ひたすらこのピンの発売を待ち焦がれていたものの、製作の動きは皆無。

途中、既製品の加工品が登場したものの、実物からの採寸ではなく、表面処理も異なるためスルー。

そんな折り、ガチ採寸による新規製作との事で、状況は一変し、取付となる事に。

付いているといないでは、雰囲気が全く異なる表情。

失念していなければ、宿題や課題を全てやり終えた事になり、416の製作はやっと完成を迎えた。

これからは、最初からこのような仕様の416が手に入る。これからの人が、地味に羨ましい。

2020年04月17日

HK416D part.102 HK Quad Rail

HK製ハンドガードを再調達。

こちら のPart.1 時点で調達したHK製ハンドガードは、N-BORDE製のクオリティが極めて高いことから以前に放出。

しかし、HK416用の初期モデルが目前に現れ、躊躇わず再調達。

各部のディテールは画像の通りで、↓のDG416とも符合。

一見して同じように見えるレールも、ディテールの異なる仕様が数種類存在し、中々歯痒いところ。

気が付けば416の製作開始から7年が経過。

これで理想とする416を製作するうえで求めていた変更作業は全て完了。

一足飛びで完成するはずはないものの、想像以上に時間の掛かる地道なディテールアップ作業となる事に。

こちら のPart.1 時点で調達したHK製ハンドガードは、N-BORDE製のクオリティが極めて高いことから以前に放出。

しかし、HK416用の初期モデルが目前に現れ、躊躇わず再調達。

各部のディテールは画像の通りで、↓のDG416とも符合。

一見して同じように見えるレールも、ディテールの異なる仕様が数種類存在し、中々歯痒いところ。

気が付けば416の製作開始から7年が経過。

これで理想とする416を製作するうえで求めていた変更作業は全て完了。

一足飛びで完成するはずはないものの、想像以上に時間の掛かる地道なディテールアップ作業となる事に。

2018年04月20日

SEAL RECON/RECCE Rifle Part.3 Optics

「仕様刻印入りの個体も依然探しているが、縁が有ればいつか来るはず。」

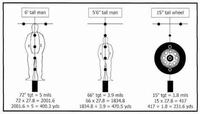

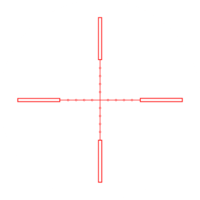

以前、こちらで触れたように、常にそう考えながら捜し続けていたところ、2005年から納入が始まったと思われる2.5-10x24の「NAV-SPEC」が目前に。

軍納入のモデルは、より基準精度の高い個体を選別し、仕様別に「NAV-SPEC」「MIL-SPEC」「ARMY-SPEC」と刻印して出荷されていると言われ、「NAV-SPEC」はNSWDGおよびNSWに納入されている仕様。

入手が最も困難なモデルで、Unertl USMC Sniper 10xのレア度に匹敵。過去にUnertlとは縁が無かった事もあり、是が非で調達を試みていたスコープモデル。

入手のチャンスはおそらく一度限りであり、世界における「NAV-SPEC」でも最上位のランクとなる個体を逃せば、数年もしくは二度と出て来ない可能性も十分予測できた。

この手の装備品は、性能といった客観的な部分だけでなく、内心が揺さぶられる主観的な経験も可能なアイテム。「NAV-SPEC」ならでは満足感は、唯一無二の価値。

以前、こちらで触れたように、常にそう考えながら捜し続けていたところ、2005年から納入が始まったと思われる2.5-10x24の「NAV-SPEC」が目前に。

軍納入のモデルは、より基準精度の高い個体を選別し、仕様別に「NAV-SPEC」「MIL-SPEC」「ARMY-SPEC」と刻印して出荷されていると言われ、「NAV-SPEC」はNSWDGおよびNSWに納入されている仕様。

入手が最も困難なモデルで、Unertl USMC Sniper 10xのレア度に匹敵。過去にUnertlとは縁が無かった事もあり、是が非で調達を試みていたスコープモデル。

入手のチャンスはおそらく一度限りであり、世界における「NAV-SPEC」でも最上位のランクとなる個体を逃せば、数年もしくは二度と出て来ない可能性も十分予測できた。

この手の装備品は、性能といった客観的な部分だけでなく、内心が揺さぶられる主観的な経験も可能なアイテム。「NAV-SPEC」ならでは満足感は、唯一無二の価値。

2017年06月11日

HK416D part.101 Optics

416用にスコープを調達。

551/552とマグニファイアの3倍率に特に不満は無かったものの、より倍率の必要性を感じる場面が有り、スコープを導入する事に。

かつて、M86でLeupold Mark4 M1の10倍固定を経験。

クリアなレンズと正確な調整機能に満足し、10倍率のスナイピングを堪能していたが、それは20年前のレギュレーションでの話で、現在の弾速でその倍率の必要性を感じていなかった。

しかし、3倍による弾着の確認は可能だったものの、もう数倍欲しくなる場面が存在したのも事実。

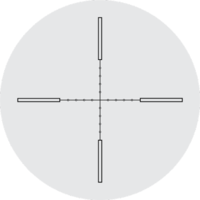

そこで、NightforceがMK12 SPR用に開発し、DGが長期間に渡り使用している2.5-10倍の可変倍率スコープを試してみたくなる事に。

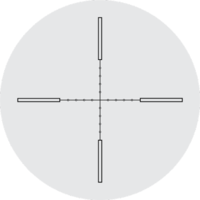

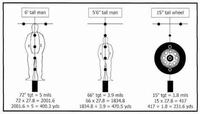

「NSX 2.5-10x24」には、大まかに4種類の仕様が存在しているが、それぞれの仕様の違いは、レティクルやElevation/Windageの調整量、Adjustmentキャップの有無など。

様々な仕様が存在するために調達では苦労したものの、レティクルとElevation/Windageの調整量・Adjustmentキャップの有無はしっかり吟味して、探していたLeupold Mark4 M1と同じMIL-DOTとMOA調整・目盛り表示が常に見えるキャップレス仕様の個体を探し、功を奏する結果に。

仕様刻印入りの個体も依然探しているが、縁が有ればいつか来るはず。

当然の事ながらZeroStop機能も装備しており、エアソフトで使う場面は少ないかと思ったが、使いこなしてみると素晴らしい機能。

※ ZeroStop機能動画

NF社のマウントリングは、アルミとチタンにより極めて軽量。

そして、何より驚いたのは固定ナットの面取り。ナットを左側にセットすることで装備等への引っ掛かりを懸念したが、角が全く無く極めて滑らかで心配は皆無。ミルスペックの証であり、代え難い高い付加価値。

そして、至近用にDoctorサイトをスコープマウント上にセット。

Wilcox製Doctorサイトマウントは、Nightforceマウント用のため両パーツの組み合わせも問題無し。

このシステムの使い勝手は、CQBRで使用しているACOG/Doctorの組み合わせに近く、マグニファイアを倒したり起こしたりする手間が省け、使用感は良好。

また、遅ればせながらスコープでのイルミネーション機能も初めて体験。

光量落ち問題も無く、信頼性も高い。

銃へのセットは、Eotech同様に丁寧に作業。

まずは水準器を使い、銃を水平にセット。

目測でスコープをセットしても、画像のように少しズレるケースが多いため、水準器でスコープと銃が水平になるようにセットして完了。

息を呑む、地味で時間のかかる作業。

※インストール動画

その後ゼロインを施し、調整後の弾道確認は予想通り良好な結果に。

距離に対して適正倍率を選択すれば、どの距離でも容易に着弾確認を行えるようになり、確実性も増した。この辺りは固定では得られない可変倍率の効能。

551/552とマグニファイアの3倍率に特に不満は無かったものの、より倍率の必要性を感じる場面が有り、スコープを導入する事に。

かつて、M86でLeupold Mark4 M1の10倍固定を経験。

クリアなレンズと正確な調整機能に満足し、10倍率のスナイピングを堪能していたが、それは20年前のレギュレーションでの話で、現在の弾速でその倍率の必要性を感じていなかった。

しかし、3倍による弾着の確認は可能だったものの、もう数倍欲しくなる場面が存在したのも事実。

そこで、NightforceがMK12 SPR用に開発し、DGが長期間に渡り使用している2.5-10倍の可変倍率スコープを試してみたくなる事に。

「NSX 2.5-10x24」には、大まかに4種類の仕様が存在しているが、それぞれの仕様の違いは、レティクルやElevation/Windageの調整量、Adjustmentキャップの有無など。

様々な仕様が存在するために調達では苦労したものの、レティクルとElevation/Windageの調整量・Adjustmentキャップの有無はしっかり吟味して、探していたLeupold Mark4 M1と同じMIL-DOTとMOA調整・目盛り表示が常に見えるキャップレス仕様の個体を探し、功を奏する結果に。

仕様刻印入りの個体も依然探しているが、縁が有ればいつか来るはず。

当然の事ながらZeroStop機能も装備しており、エアソフトで使う場面は少ないかと思ったが、使いこなしてみると素晴らしい機能。

※ ZeroStop機能動画

NF社のマウントリングは、アルミとチタンにより極めて軽量。

そして、何より驚いたのは固定ナットの面取り。ナットを左側にセットすることで装備等への引っ掛かりを懸念したが、角が全く無く極めて滑らかで心配は皆無。ミルスペックの証であり、代え難い高い付加価値。

そして、至近用にDoctorサイトをスコープマウント上にセット。

Wilcox製Doctorサイトマウントは、Nightforceマウント用のため両パーツの組み合わせも問題無し。

このシステムの使い勝手は、CQBRで使用しているACOG/Doctorの組み合わせに近く、マグニファイアを倒したり起こしたりする手間が省け、使用感は良好。

また、遅ればせながらスコープでのイルミネーション機能も初めて体験。

光量落ち問題も無く、信頼性も高い。

銃へのセットは、Eotech同様に丁寧に作業。

まずは水準器を使い、銃を水平にセット。

目測でスコープをセットしても、画像のように少しズレるケースが多いため、水準器でスコープと銃が水平になるようにセットして完了。

息を呑む、地味で時間のかかる作業。

※インストール動画

その後ゼロインを施し、調整後の弾道確認は予想通り良好な結果に。

距離に対して適正倍率を選択すれば、どの距離でも容易に着弾確認を行えるようになり、確実性も増した。この辺りは固定では得られない可変倍率の効能。

2017年05月27日

HK416D part.100 Final Details

PTWの416製作は、丁度Part.100を迎えると同時に最終章へ突入。

NBORDEの416キットを入手し、その内容には十分満足であったものの"詰めがい"を感じ、「これでいいや」という妥協を捨て、微細な部分でもパーツを追加・変更するなどして、ディテールに満足が得られるよう拘ってみる事に。

とは言え、ベースキットの出来具合が素晴らしいので、残っていた課題はごく僅か。肉眼では分かり難い部分でしかなく、見方によってはどうでも良い内容。

しかし、マクロ画像で見ると明らかに違いが露呈した部分もあり、HK製416Dとの判別が難しくなる出来映えを目指し、可能な限りを尽くす事に。

変更点は、詳細画像の内容。

例えばピン1本にも表情がある事から、「ココを変えても良いかも知れない」といった指摘を受け、色味・形状・質感といった部分を訴求点にして、モデル製作でのエッジングパーツ的な要素で可能な範囲をディテールアップ。

完成後の表情は、過度な要求にも当然応えられるキットでもあり、全く申し分ないもの。

そして、的確な指摘と難易度の高い要求にも応えようと作業する姿勢にも頭が上がらない。

過去、自分が購入した物に自身で突っ込まなければならない状況が続いただけに、費用対効果で言えば、ストレスフリーはこの上ない効果。

こちらのPart.1から約4年という時間を要したものの、現状におけるトイガン・トレポンの理想形に辿り着いた印象。

後は、スチールアウターバレルの登場を待つばかり。

NBORDEの416キットを入手し、その内容には十分満足であったものの"詰めがい"を感じ、「これでいいや」という妥協を捨て、微細な部分でもパーツを追加・変更するなどして、ディテールに満足が得られるよう拘ってみる事に。

とは言え、ベースキットの出来具合が素晴らしいので、残っていた課題はごく僅か。肉眼では分かり難い部分でしかなく、見方によってはどうでも良い内容。

しかし、マクロ画像で見ると明らかに違いが露呈した部分もあり、HK製416Dとの判別が難しくなる出来映えを目指し、可能な限りを尽くす事に。

変更点は、詳細画像の内容。

例えばピン1本にも表情がある事から、「ココを変えても良いかも知れない」といった指摘を受け、色味・形状・質感といった部分を訴求点にして、モデル製作でのエッジングパーツ的な要素で可能な範囲をディテールアップ。

完成後の表情は、過度な要求にも当然応えられるキットでもあり、全く申し分ないもの。

そして、的確な指摘と難易度の高い要求にも応えようと作業する姿勢にも頭が上がらない。

過去、自分が購入した物に自身で突っ込まなければならない状況が続いただけに、費用対効果で言えば、ストレスフリーはこの上ない効果。

こちらのPart.1から約4年という時間を要したものの、現状におけるトイガン・トレポンの理想形に辿り着いた印象。

後は、スチールアウターバレルの登場を待つばかり。

2017年05月07日

HK416D part.99 Hand Guard

ハンドガードを調達。

以前にこちらで触れたRAHGは、Vickers氏がプロトタイプの画像を公開してDGへの納入が発覚。

そして、'12年の調達記録でもセラコートを施したモデルの本格納入が確認された。

また、後にはこの画像が出回り、Modular Float Railも納入されていた事が判明。

このレールは'12年1月のShot Showで確認されている事から、おそらくRAHGのプロトタイプと同時期にテスト納入されていたのでは?と多くの者が推測した。

'15年9月に撮影されたとされる画像でも実装着が確認され、RAHG同様にプロトタイプを継続使用しているのか、本格納入されたのかは依然不明であるものの、放出数が極めて僅少な事からプロトタイプの継続使用という線が濃厚。

実際に手に取り観察すると、先ずは非常に軽い点が印象的。

RAHG同様のレール面積減少による計量化は、比較的重い416のデメリットをカバーする目的ではないかと容易に想像出来る。

そして、何よりも興味深い点は、切削の工程。通常のレールよりも一手間多くかかっており、他のハンドガードでは見られない形状には驚かされた。

また、.223/5.56のCQBR/416で採用されたハンドガードを観察・使用する事で、約20年にわたるDGハンドガード史の詳細を知り得る事が出来た。

各々のハンドガードにも様々な仕様が存在し、細かな差異を含めて興味深い点が多い。

残る課題は、300 Black Out用ハンドガード。

-------------------

Don't make a copy!

-------------------

以前にこちらで触れたRAHGは、Vickers氏がプロトタイプの画像を公開してDGへの納入が発覚。

そして、'12年の調達記録でもセラコートを施したモデルの本格納入が確認された。

また、後にはこの画像が出回り、Modular Float Railも納入されていた事が判明。

このレールは'12年1月のShot Showで確認されている事から、おそらくRAHGのプロトタイプと同時期にテスト納入されていたのでは?と多くの者が推測した。

'15年9月に撮影されたとされる画像でも実装着が確認され、RAHG同様にプロトタイプを継続使用しているのか、本格納入されたのかは依然不明であるものの、放出数が極めて僅少な事からプロトタイプの継続使用という線が濃厚。

実際に手に取り観察すると、先ずは非常に軽い点が印象的。

RAHG同様のレール面積減少による計量化は、比較的重い416のデメリットをカバーする目的ではないかと容易に想像出来る。

そして、何よりも興味深い点は、切削の工程。通常のレールよりも一手間多くかかっており、他のハンドガードでは見られない形状には驚かされた。

また、.223/5.56のCQBR/416で採用されたハンドガードを観察・使用する事で、約20年にわたるDGハンドガード史の詳細を知り得る事が出来た。

各々のハンドガードにも様々な仕様が存在し、細かな差異を含めて興味深い点が多い。

残る課題は、300 Black Out用ハンドガード。

-------------------

Don't make a copy!

-------------------

2017年02月26日

HK416D part.98 DG Magazines

マガジンがコンプリート。

NBORDEのキットにより、フレーム関連は一切の不満を感じさせない充実した毎日。

細かな点に拘り尽くした成果であるものの、反面として最後の宿題部分が際立ち、言わば我慢ならない状況に。

その最後の宿題がマガジン。

DG416で使用されているマガジンは4種。

STANAGは勿論のこと、M4時代から使用されているHKマガジンも、COLT製/HK製をPTW用に加工済みのため、残るはMagpul2種。

2009年にDG向けに開発されたEMAGが2,600個ほど納入されているが、その開発のベースとなったPMAGを含め、08/09年に拘るなら双方を確保したいもの。

共に需給バランスが崩れているため調達難であるものの、探索の結果運良く手にする事に。

そして、PTW用に加工を施し、マガジン問題をやっと解決。

拘りが強くなるほど難関が待ち受けているものの、DGがこれらのマガジンを使用しているため仕方が無い。

DG仕様のHK416製作は最終章に入り、残り2点の部品を交換して、やっと完了の見込み。

NBORDEのキットにより、フレーム関連は一切の不満を感じさせない充実した毎日。

細かな点に拘り尽くした成果であるものの、反面として最後の宿題部分が際立ち、言わば我慢ならない状況に。

その最後の宿題がマガジン。

DG416で使用されているマガジンは4種。

STANAGは勿論のこと、M4時代から使用されているHKマガジンも、COLT製/HK製をPTW用に加工済みのため、残るはMagpul2種。

2009年にDG向けに開発されたEMAGが2,600個ほど納入されているが、その開発のベースとなったPMAGを含め、08/09年に拘るなら双方を確保したいもの。

共に需給バランスが崩れているため調達難であるものの、探索の結果運良く手にする事に。

そして、PTW用に加工を施し、マガジン問題をやっと解決。

拘りが強くなるほど難関が待ち受けているものの、DGがこれらのマガジンを使用しているため仕方が無い。

DG仕様のHK416製作は最終章に入り、残り2点の部品を交換して、やっと完了の見込み。

2017年01月24日

HK416D part.97 NBORDE Part.2

新たな416製作がひとまず完了。

こちらで触れたように、組込前にNBORDEのKIT一式が納品され、フレーム類をジックリ観察したり、脱脂された状態で仕上げ作業する機会を得る事に。

組んでしまうとこのような時間も無くなってしまうため、今後416を愉しんで行く上での貴重な経験の一つに。

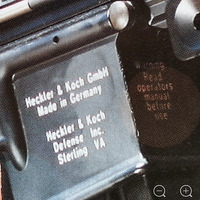

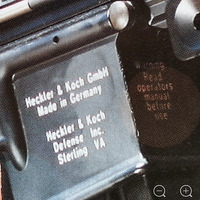

組まれた際の全体像は、このような実銃画像をずっと眺め感じていた雰囲気そのもの。正に精密に再現された各部ディテールの積算による佇まい。

しかし、細部のディテールアップ作業に容易さなどは無く、各部を丁寧に検証して掘り下げ続ける作業が求められ、この工程において未検証の箇所が有れば将来の不満要素となるだけに、全ての箇所を精査する時間が必要になる。

さらに、実際に手にした際の印象では、目や手が感じ取る些細なディテールで左右される事もあり、微細な箇所であっても一つ一つ手を抜かずに再現する必要性が生じる。

一例として、HK GmbHは416のフレームインゴットを機械加工し、さらには手作業による面取り加工も行っているはずで、トイガンにおいてもこの作業を同様に行えば、その再現性は極めて高くなる公算。

AR系や416/556に拘りがあり詳しい方々なら、'06 416としての再現度、HK Inc 556や他のトイガンとの違いの全てを見出す事が容易なはずで、これら外観のリアリティ追求は、この趣味の醍醐味かつ窮屈な課題。

しかし、目で調べ、頭で判別し、手を動かし万事を尽くせば、自身の満足度は極めて高くなる。

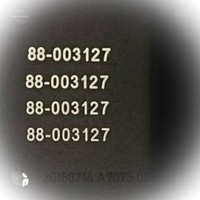

また、フレーム形状だけでなく刻印も極めて高いレベルで再現され、その時間的・人的コストは想像以上。

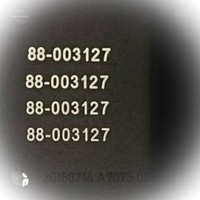

'06DG仕様の製作に際して、データマトリックスは勿論のこと、各部刻印も書体や大きさ、文字間や位置も含めて忠実な再現をMOVEに切望したが、制作者の細やかな配慮と拘りにより、不満を一切感じさせない刻印が完成して施される事に。

シリアルについては、こちらを参照。

ちなみに、フレーム本体・レール共に、'07年の「AH」を境にして書体変更されている点が興味深い。

また、DGには「AG」だけでなく「AH」や「AI」も納まっている模様。

そして、組立て前には、HK同様に表面処理を施し、オイルとは一味違ったHKの独特な光沢感も再現。

ブラックかつ半艶のアッパーとロアフレームは、他のAR系と一線を画する上で、HKの証としてどうしても必要なディテール。

光の反射によって強調される立体感も、HKの独特な雰囲気。

画像で伝え難いところが難点であるものの、HKならではの特徴は外せない再現ポイントの一つ。

また、触った際には『ザラザラしているものの、ヌルヌルしている』とオイル無しの状態でも感じる、画像だけでは判らない"肌"を含めた実際のディテールも再現。

宿題となる課題は、近日中に完成すると思われる拘り抜かれた形状のスチール製アウターバレルを残すのみ。

HK416Dシリーズもpart.100近くになり、ずっと追い求めていた類い希な416がようやく完成する運びとなった。

これもひとえに、様々な細かい要求に応えようとオーダーメイドに対応する一流ショップが存在してこそ。趣味・嗜好品を取り扱っているものの、このような姿勢を堅持するショップが以前より減っているので、とても貴重な存在である事に疑念の余地はない。

そして、最近はこの手の商品もネットで検討・購入するケースが多いと聞く。WEBは良き情報提供者になるとは言え、ショップにしか無い情報は未だに多い。特にこの416に関しては、どんなに遠く費用が掛かろうともショップへ出向き、自身の耳・目・手で検討する価値があると思えるほどの出来映え。

少なくとも、自身にとっては人生最後のトイガンと言っても過言ではない存在。

次回ロットは、他モデル製作のため未定らしく、組むのを後回しにしたとしても、今回のロットでKITだけは押さえておく価値があるかも知れない。

こちらで触れたように、組込前にNBORDEのKIT一式が納品され、フレーム類をジックリ観察したり、脱脂された状態で仕上げ作業する機会を得る事に。

組んでしまうとこのような時間も無くなってしまうため、今後416を愉しんで行く上での貴重な経験の一つに。

組まれた際の全体像は、このような実銃画像をずっと眺め感じていた雰囲気そのもの。正に精密に再現された各部ディテールの積算による佇まい。

しかし、細部のディテールアップ作業に容易さなどは無く、各部を丁寧に検証して掘り下げ続ける作業が求められ、この工程において未検証の箇所が有れば将来の不満要素となるだけに、全ての箇所を精査する時間が必要になる。

さらに、実際に手にした際の印象では、目や手が感じ取る些細なディテールで左右される事もあり、微細な箇所であっても一つ一つ手を抜かずに再現する必要性が生じる。

一例として、HK GmbHは416のフレームインゴットを機械加工し、さらには手作業による面取り加工も行っているはずで、トイガンにおいてもこの作業を同様に行えば、その再現性は極めて高くなる公算。

AR系や416/556に拘りがあり詳しい方々なら、'06 416としての再現度、HK Inc 556や他のトイガンとの違いの全てを見出す事が容易なはずで、これら外観のリアリティ追求は、この趣味の醍醐味かつ窮屈な課題。

しかし、目で調べ、頭で判別し、手を動かし万事を尽くせば、自身の満足度は極めて高くなる。

また、フレーム形状だけでなく刻印も極めて高いレベルで再現され、その時間的・人的コストは想像以上。

'06DG仕様の製作に際して、データマトリックスは勿論のこと、各部刻印も書体や大きさ、文字間や位置も含めて忠実な再現をMOVEに切望したが、制作者の細やかな配慮と拘りにより、不満を一切感じさせない刻印が完成して施される事に。

シリアルについては、こちらを参照。

ちなみに、フレーム本体・レール共に、'07年の「AH」を境にして書体変更されている点が興味深い。

また、DGには「AG」だけでなく「AH」や「AI」も納まっている模様。

そして、組立て前には、HK同様に表面処理を施し、オイルとは一味違ったHKの独特な光沢感も再現。

ブラックかつ半艶のアッパーとロアフレームは、他のAR系と一線を画する上で、HKの証としてどうしても必要なディテール。

光の反射によって強調される立体感も、HKの独特な雰囲気。

画像で伝え難いところが難点であるものの、HKならではの特徴は外せない再現ポイントの一つ。

また、触った際には『ザラザラしているものの、ヌルヌルしている』とオイル無しの状態でも感じる、画像だけでは判らない"肌"を含めた実際のディテールも再現。

宿題となる課題は、近日中に完成すると思われる拘り抜かれた形状のスチール製アウターバレルを残すのみ。

HK416Dシリーズもpart.100近くになり、ずっと追い求めていた類い希な416がようやく完成する運びとなった。

これもひとえに、様々な細かい要求に応えようとオーダーメイドに対応する一流ショップが存在してこそ。趣味・嗜好品を取り扱っているものの、このような姿勢を堅持するショップが以前より減っているので、とても貴重な存在である事に疑念の余地はない。

そして、最近はこの手の商品もネットで検討・購入するケースが多いと聞く。WEBは良き情報提供者になるとは言え、ショップにしか無い情報は未だに多い。特にこの416に関しては、どんなに遠く費用が掛かろうともショップへ出向き、自身の耳・目・手で検討する価値があると思えるほどの出来映え。

少なくとも、自身にとっては人生最後のトイガンと言っても過言ではない存在。

次回ロットは、他モデル製作のため未定らしく、組むのを後回しにしたとしても、今回のロットでKITだけは押さえておく価値があるかも知れない。

2016年12月29日

HK416D part.96 NBORDE Part.1

HK416のフレームキットを調達。

モデルガン・エアガンといったトイガンに40年余り触れた上での第一印象は、ついに手にした至極の一品。

この趣味でいつも頭を悩ませた問題は、実銃写真と見比べた際の違い。

こんな写真では判別など出来ないものの、クローズアップ画像ではトイガン各部との違いが鮮明に。

過去、○ラーや○ーマードを含め、その時点における最高品質の満足度が高い製品を手にしてきたが、「何処かが実物と異なる」というトイガン製作の常を何十年も感じ続けて来た。

故に、繰り返されるこのストレスを「トイガンだから」という一言ではもう片付けられない心境になっていたのも事実。

しかし、これまでの常識がこの416キットの登場で覆り、ついにトイガンは求めていた上質なディテールを持つ新時代へと突入。

かつてのような心配は皆無で、外観の再現度合いはトイガン史上において群を抜く存在。「唯一・無二・絶対」的な再現性を持ち、今後他のメーカーが追随しても、人的・時間的費用を掛けなければ追従困難である点を目の当たりにする事に。

聞くところによれば、5軸で一日に3個しか切削出来ず、マニシング跡は職人が1個につき三時間を掛けて消すという高品位な仕事。

そして、実銃から採取した型で採寸している事もあり、その外観のフォルムは理想形。

アッパーを持った際の重量感や触った際の凸部の引っ掛かりや肌の触感も、目を隠してブラインドテストしたら判別不可。

不満は皆無に近く、寸法・加工技術以上に、その製作への執念にはただ驚くばかり。

NBORDE

Milling Receiver Conversion Kit

For PTW

-416D '06 DG MODEL-

そして、画像で見るのではなく実際に手に取って感じる点は、実物の大きな特徴であるフレーム・ハンドガードといった主要部の角の丸さが、やっとトイガンでも標準仕様に。

実銃の製作工程においては必ず「面取り」が行われ、手や体に触れる部分は丸くなっているが、これまでのエアガン・パーツにおいては、造形が部分的に異なるだけでなく、コスト削減のためか角張った痛々しいパーツが殆どを占め、機械作業による面取り工程だけでなく手作業も簡略化される事が多かった。

故に、触ったり引っ掛けたりした際には、最悪の場合軽く怪我をする事さえ有り得た。

また、この面取り作業の有無は、言うまでもなく銃全体の印象をも左右する作業の要。

例えば、アッパーとロアフレームの合わせ面には"線"が存在するが、この線の太さは面取り作業の有無で変化し、実銃とエアガンの印象に差を生む一つの要素でもある。

レールやフレームのカドの面取り作業も同様で、外観の全体的な印象は丸く見えるようになる。この作業が行われないパーツは、外観全体が角張った印象になり、仮に寸法が同じでも印象が異なるように感じたりするのは、そのような細かな点を人間が無意識に認識しているという事でもある。

同様に、刻印も実銃においては"顔"の一部であり、そのディテールはやはり気になるもの。

フォントや大きさ・位置といった部分も年代によって変遷があり、416っぽければ良いという事にもならないので、制作に数十時間を要したというMOVEにおいて『'06 DG 仕様』の刻印を施こす事に。

これらの点において、このキットの再現性は極めて高く、年代の差異についても詳細に拘る事が出来る。

外観だけでなく各部ディテールの再現により、これまでずっと感じて来たストレスは解放され、やっと安住の地を見つけられたような気分。

この先、これ以上のコストを掛けたキットが出て来るとも思えず、御世辞を抜きにしても最高傑作の一品。モデルガン・コレクターでも十分満足出来る仕上がりは、秀逸そのもの。

ディテールの違いを常に感じて来た者であったが、初めて一生モノと感じる極めて趣味性の高いキットの調達により、まるでこの趣味の終着駅に辿り着いたかのような心境になり、感無量の一言。

モデルガン・エアガンといったトイガンに40年余り触れた上での第一印象は、ついに手にした至極の一品。

この趣味でいつも頭を悩ませた問題は、実銃写真と見比べた際の違い。

こんな写真では判別など出来ないものの、クローズアップ画像ではトイガン各部との違いが鮮明に。

過去、○ラーや○ーマードを含め、その時点における最高品質の満足度が高い製品を手にしてきたが、「何処かが実物と異なる」というトイガン製作の常を何十年も感じ続けて来た。

故に、繰り返されるこのストレスを「トイガンだから」という一言ではもう片付けられない心境になっていたのも事実。

しかし、これまでの常識がこの416キットの登場で覆り、ついにトイガンは求めていた上質なディテールを持つ新時代へと突入。

かつてのような心配は皆無で、外観の再現度合いはトイガン史上において群を抜く存在。「唯一・無二・絶対」的な再現性を持ち、今後他のメーカーが追随しても、人的・時間的費用を掛けなければ追従困難である点を目の当たりにする事に。

聞くところによれば、5軸で一日に3個しか切削出来ず、マニシング跡は職人が1個につき三時間を掛けて消すという高品位な仕事。

そして、実銃から採取した型で採寸している事もあり、その外観のフォルムは理想形。

アッパーを持った際の重量感や触った際の凸部の引っ掛かりや肌の触感も、目を隠してブラインドテストしたら判別不可。

不満は皆無に近く、寸法・加工技術以上に、その製作への執念にはただ驚くばかり。

NBORDE

Milling Receiver Conversion Kit

For PTW

-416D '06 DG MODEL-

そして、画像で見るのではなく実際に手に取って感じる点は、実物の大きな特徴であるフレーム・ハンドガードといった主要部の角の丸さが、やっとトイガンでも標準仕様に。

実銃の製作工程においては必ず「面取り」が行われ、手や体に触れる部分は丸くなっているが、これまでのエアガン・パーツにおいては、造形が部分的に異なるだけでなく、コスト削減のためか角張った痛々しいパーツが殆どを占め、機械作業による面取り工程だけでなく手作業も簡略化される事が多かった。

故に、触ったり引っ掛けたりした際には、最悪の場合軽く怪我をする事さえ有り得た。

また、この面取り作業の有無は、言うまでもなく銃全体の印象をも左右する作業の要。

例えば、アッパーとロアフレームの合わせ面には"線"が存在するが、この線の太さは面取り作業の有無で変化し、実銃とエアガンの印象に差を生む一つの要素でもある。

レールやフレームのカドの面取り作業も同様で、外観の全体的な印象は丸く見えるようになる。この作業が行われないパーツは、外観全体が角張った印象になり、仮に寸法が同じでも印象が異なるように感じたりするのは、そのような細かな点を人間が無意識に認識しているという事でもある。

同様に、刻印も実銃においては"顔"の一部であり、そのディテールはやはり気になるもの。

フォントや大きさ・位置といった部分も年代によって変遷があり、416っぽければ良いという事にもならないので、制作に数十時間を要したというMOVEにおいて『'06 DG 仕様』の刻印を施こす事に。

これらの点において、このキットの再現性は極めて高く、年代の差異についても詳細に拘る事が出来る。

外観だけでなく各部ディテールの再現により、これまでずっと感じて来たストレスは解放され、やっと安住の地を見つけられたような気分。

この先、これ以上のコストを掛けたキットが出て来るとも思えず、御世辞を抜きにしても最高傑作の一品。モデルガン・コレクターでも十分満足出来る仕上がりは、秀逸そのもの。

ディテールの違いを常に感じて来た者であったが、初めて一生モノと感じる極めて趣味性の高いキットの調達により、まるでこの趣味の終着駅に辿り着いたかのような心境になり、感無量の一言。

2015年12月29日

2015年10月31日

HK416D part.95 Front Sight

2015年10月29日

HK416D part.94 SOPMOD Stock ④

Craneストックを調達。

HK416D part.5 SOPMOD Stock ①

HK416D part.10 SOPMOD Stock ②

HK416D part.59 SOPMOD Stock ③

上記でこの種のストックについて触れたが、これまでLMT製を2種類調達したものの、Crane製を調達しなければならない理由があり、是が非で調達。

15年以上前、Craneストックの情報を探し当て、その情報をショップへ持ち込んで発注したものの、届くやいなや他人へ高値で販売したショップが存在した。

そんな店のため今は存在していないが、復帰に際してまず探したパーツはこのCraneストック。

しかし、時が経ち過ぎ、生産数が少なく消耗部品という事もあり、中々探し当てられなかったストックであったが、縁があり因縁を晴らすタイミングがやっと訪れた。

Craneセンターの Dave Armstrong 氏がデザインし、Crane発注で産まれたストックで、正式名称は「SLOPING CHEEKWELD BUTTSTOCK (SCB)」。

RIS同様にSOPMOD開発の一端を担った主要構成部品の一つであり、その後はLMTで本格生産され、陸軍への納入のためにB5でも生産され供給量は大幅に増大した。

このプロトタイプとも言えるCrane製とLMT製を比較すると、素材・各部形状が微妙に異なっており、手にして初めて判ったことが多く存在した。

過去の遺恨がトラウマとして残り続けるのは精神衛生上芳しくないので、この趣味に関わる上でCrane製の調達は必達事項でもあり苦労したものの、その時は手には入らなくても、いつか入手出来るという実体験でもあり、昔買えなかったモノを調達するのも愉しみの一つ。

入手に際してご協力頂いた各位に、心から御礼申し上げる次第です。

HK416D part.5 SOPMOD Stock ①

HK416D part.10 SOPMOD Stock ②

HK416D part.59 SOPMOD Stock ③

上記でこの種のストックについて触れたが、これまでLMT製を2種類調達したものの、Crane製を調達しなければならない理由があり、是が非で調達。

15年以上前、Craneストックの情報を探し当て、その情報をショップへ持ち込んで発注したものの、届くやいなや他人へ高値で販売したショップが存在した。

そんな店のため今は存在していないが、復帰に際してまず探したパーツはこのCraneストック。

しかし、時が経ち過ぎ、生産数が少なく消耗部品という事もあり、中々探し当てられなかったストックであったが、縁があり因縁を晴らすタイミングがやっと訪れた。

Craneセンターの Dave Armstrong 氏がデザインし、Crane発注で産まれたストックで、正式名称は「SLOPING CHEEKWELD BUTTSTOCK (SCB)」。

RIS同様にSOPMOD開発の一端を担った主要構成部品の一つであり、その後はLMTで本格生産され、陸軍への納入のためにB5でも生産され供給量は大幅に増大した。

このプロトタイプとも言えるCrane製とLMT製を比較すると、素材・各部形状が微妙に異なっており、手にして初めて判ったことが多く存在した。

過去の遺恨がトラウマとして残り続けるのは精神衛生上芳しくないので、この趣味に関わる上でCrane製の調達は必達事項でもあり苦労したものの、その時は手には入らなくても、いつか入手出来るという実体験でもあり、昔買えなかったモノを調達するのも愉しみの一つ。

入手に際してご協力頂いた各位に、心から御礼申し上げる次第です。

2015年08月01日

HK416D part.93 Tactical Slings

2015年07月12日

HK416D part.92 Tactical Slings

V-TACのAOR2スリングを調達。

コチラで触れたように、AOR1のスリングは調達済み。

AOR2も存在しているのか疑心暗鬼であったものの、現物を見て存在を確信。

また、現物を見て、ガチのサイズ感・質感等に納得。

コチラで触れたように、AOR1のスリングは調達済み。

AOR2も存在しているのか疑心暗鬼であったものの、現物を見て存在を確信。

また、現物を見て、ガチのサイズ感・質感等に納得。

2015年05月17日

HK416D part.91 Hand Guard

更新されるハンドガード。

2013年末、この画像を見た際の印象は、初めてRISを見た際と同じで、久しぶりの衝撃と高揚感。

まるで、CQBRのハンドガードがRISからGG&GのFFに更新されたように、HK純正から更新されていた。

興味深い点は、両者共にFFのレールパネル方式。

このハンドガードは、2012年にDG納入が確認されている150本の内の一本で、表面処理はセラコート。

海外ではこの色が「RAL8000」などと呼ばれているものの、正式名称は「FS Field Drab」。

テスト納入品のブラックAnodizedに対して、 正式納入品はNVG対策と思われるセラコート塗装が施されている。

また、10.4インチ仕様は、現在までに3種類の存在を確認。

① Gen.1 DGテスト納入品

② Gen.2 DG納入品

③ Gen.3 Military/LE供給品

Accessory Cable Routing Guidesといった細部の仕様が異なっており、仕様変更が随時行われている。

また、Surefire用のマウントを初確認。

DGのArmorにより製作されたマウントは、予想通りの造形。

このハンドガードの特徴は、HK純正品と比べ軽量化されている点。

マテリアルは、T6061 Aluminum。

不必要なレールを廃し、必要なレールだけをネジ止めする構造は、GG&GのCQBR用FFハンドガードと類似。

不必要なレールを廃したことで、結果的に細身になり、取り回しも容易に。

3年以上も前から更新され始めているハンドガード。

現用装備の要として必要不可欠な存在であり、各社からリリースされる予定なので、今年は見かける機会が増えるはず。

2013年末、この画像を見た際の印象は、初めてRISを見た際と同じで、久しぶりの衝撃と高揚感。

まるで、CQBRのハンドガードがRISからGG&GのFFに更新されたように、HK純正から更新されていた。

興味深い点は、両者共にFFのレールパネル方式。

このハンドガードは、2012年にDG納入が確認されている150本の内の一本で、表面処理はセラコート。

海外ではこの色が「RAL8000」などと呼ばれているものの、正式名称は「FS Field Drab」。

テスト納入品のブラックAnodizedに対して、 正式納入品はNVG対策と思われるセラコート塗装が施されている。

また、10.4インチ仕様は、現在までに3種類の存在を確認。

① Gen.1 DGテスト納入品

② Gen.2 DG納入品

③ Gen.3 Military/LE供給品

Accessory Cable Routing Guidesといった細部の仕様が異なっており、仕様変更が随時行われている。

また、Surefire用のマウントを初確認。

DGのArmorにより製作されたマウントは、予想通りの造形。

このハンドガードの特徴は、HK純正品と比べ軽量化されている点。

マテリアルは、T6061 Aluminum。

不必要なレールを廃し、必要なレールだけをネジ止めする構造は、GG&GのCQBR用FFハンドガードと類似。

不必要なレールを廃したことで、結果的に細身になり、取り回しも容易に。

3年以上も前から更新され始めているハンドガード。

現用装備の要として必要不可欠な存在であり、各社からリリースされる予定なので、今年は見かける機会が増えるはず。

タグ :HK416

2015年04月27日

HK416D part.90 P-MAG FDE

P-MAGを調達。

ずっと探していた窓有りのFDEで、チーム支給によりやっと調達。

改良版となるE-MAGは2009年に2,000個がDGへ納まっているが、このP-MAGは2007年から。

マガジンは、STANAGからHK・P-MAGへと続き、その素材はアルミからスチール・ポリマーへと変化。

この過程を再現する上において、この仕様のP-MAGはマストアイテムなので、是が非でも調達を目指す事に。

しかし、残念ながらPTS製は窓無しのためMAGPUL製で探すしかなく、その調達は予想以上に困難。

とは言え、こんな遊びが出来るのはトレポンならではなので、完成させる過程も愉しみの一つ。

これで、一通りの416用マガジンが揃い、肩の荷が少し降りた。

次は、MFT画像に登場するアレの調達を目指す事に。

ずっと探していた窓有りのFDEで、チーム支給によりやっと調達。

改良版となるE-MAGは2009年に2,000個がDGへ納まっているが、このP-MAGは2007年から。

マガジンは、STANAGからHK・P-MAGへと続き、その素材はアルミからスチール・ポリマーへと変化。

この過程を再現する上において、この仕様のP-MAGはマストアイテムなので、是が非でも調達を目指す事に。

しかし、残念ながらPTS製は窓無しのためMAGPUL製で探すしかなく、その調達は予想以上に困難。

とは言え、こんな遊びが出来るのはトレポンならではなので、完成させる過程も愉しみの一つ。

これで、一通りの416用マガジンが揃い、肩の荷が少し降りた。

次は、MFT画像に登場するアレの調達を目指す事に。

タグ :Magpul

2015年04月02日

HK416D part.89 Flash Hider

ハイダーを調達。

以前にこちらで触れたようにKing Arms製のハイダーを調達したものの、偶然にもBE Meyers製が放出されていたので調達。

刻印入りのBE Meyers製に食指が動かず、官品をずっと探し続けていたので、然るべき所には有るものだと実感。

レプの中でも品質が高いとされるKing Arms製でも、やはり実と比べてしまうと別物。

素材や細部の形状だけでなく、切削後の角面取りなど、高コストな造り込みにガチの本気度を実感。

'05前後のCQBRや'07前後の416にはマストなアイテムになるので、使い込まれている雰囲気のBE Meyersのハイダーを装着出来て大満足する結果に。

以前にこちらで触れたようにKing Arms製のハイダーを調達したものの、偶然にもBE Meyers製が放出されていたので調達。

刻印入りのBE Meyers製に食指が動かず、官品をずっと探し続けていたので、然るべき所には有るものだと実感。

レプの中でも品質が高いとされるKing Arms製でも、やはり実と比べてしまうと別物。

素材や細部の形状だけでなく、切削後の角面取りなど、高コストな造り込みにガチの本気度を実感。

'05前後のCQBRや'07前後の416にはマストなアイテムになるので、使い込まれている雰囲気のBE Meyersのハイダーを装着出来て大満足する結果に。

タグ :HK416

2015年04月01日

HK416D part.88 Tactical Slings

V-TACのAOR1スリングを再調達。

何かが違う。

V-TACスリングを使いながらもそのように感じている方々が少なくなく、自身もその内の一人。

なので、疑心暗鬼になる部分を確認するため、放出された新品のV-TAC製AOR1スリングを是が非で入手。

今回調達したスリングと比較すると、何故かパッド部分の全てが相違。

ちなみに、入手したスリングには、'09のNexusが付属。

その他の詳細については、お会いした機会にでも。

何かが違う。

V-TACスリングを使いながらもそのように感じている方々が少なくなく、自身もその内の一人。

なので、疑心暗鬼になる部分を確認するため、放出された新品のV-TAC製AOR1スリングを是が非で入手。

今回調達したスリングと比較すると、何故かパッド部分の全てが相違。

ちなみに、入手したスリングには、'09のNexusが付属。

その他の詳細については、お会いした機会にでも。

タグ :VTAC

2015年03月26日

LA-5 Part.7

ガレージキットを調達。

Eelementのボタンが理解に苦しむ形状だったので、そのボタンを流用して取付位置をケース上面から下面へ変更。

しかし、窪み過ぎる取付位置になってしまうので困っていたところ、この点を解消するガレージキットが早々に登場したので、まさに渡りに船。

裏から接着するシリコンゴム製のボタンにはUHPの文字もあり、墨入れをして装着。

ただし、ケースを分解する際には接着を剥がしながらの微妙な作業を強いられるため容易ではない。

雰囲気は上々なのでしばらくはこの仕様で満足し、実の質感への憧れを封印。

Eelementのボタンが理解に苦しむ形状だったので、そのボタンを流用して取付位置をケース上面から下面へ変更。

しかし、窪み過ぎる取付位置になってしまうので困っていたところ、この点を解消するガレージキットが早々に登場したので、まさに渡りに船。

裏から接着するシリコンゴム製のボタンにはUHPの文字もあり、墨入れをして装着。

ただし、ケースを分解する際には接着を剥がしながらの微妙な作業を強いられるため容易ではない。

雰囲気は上々なのでしばらくはこの仕様で満足し、実の質感への憧れを封印。

タグ :LA-5

2015年03月25日

HK416D part.87 Magpul MOE Carbine Stock

MOE Carbineを調達。

以前にこちらで触れたCTRだけでなく、MOEも経験してみる事に。

CTRと比較すると、違いはアジャストレバーとスイベルホールの有無だけで、サイズは同寸。

CTRに飽きたらMOE。

その程度の事であるものの、装着画像を見てしまうと欲しくなる不思議。

以前にこちらで触れたCTRだけでなく、MOEも経験してみる事に。

CTRと比較すると、違いはアジャストレバーとスイベルホールの有無だけで、サイズは同寸。

CTRに飽きたらMOE。

その程度の事であるものの、装着画像を見てしまうと欲しくなる不思議。